從年初的大選時起,轉型正義就是熱門話題,並隨著相關法案的推動,熱潮不斷。在這樣的熱潮中,往往為人忽略的是,轉型正義相關措施裡,到處都是隱而未現的憲政爭議。

許多法律人應該已經想到,釋字第272號解釋所帶來的轉型不義:在戒嚴時期受軍法審判的人民,本來可以在解嚴之後提起上訴,但這項上訴權被動員戡亂時期國家安全法給河蟹掉了,而大法官送來更大的河蟹,他們說,戒嚴超過三十年,是特殊情形,可以做特殊處理,沒有違憲。如果要講臺灣憲政史上最惡名昭彰的釋憲文,釋字第272號 大概可以擠進前五名。

作為憲法議題的轉型正義

在波蘭,國會曾經立法,授權專責機構調查史達林時代的共黨罪行,而憲法法院宣告違憲,因為它涵蓋過廣,造成延長追訴權時效的間接效果,進而違反民主法治國原則。在匈牙利,為求追訴1956年革命時濫殺平民的軍警,國會立法延長追訴權時效,而憲法法院宣告違憲,因為它牴觸法律明確性原則,還有法律不溯及既往原則,後來,國會引用《紐約公約》,將延長追訴權時效的規定限於戰爭罪與反人道罪,終於通過憲法法院的審查。或許結果令人扼腕,但我必須提醒讀者,在民主國家裡,溯及既往的刑法,幾乎就是違憲的代名詞,即使打著轉型正義的名號,也是一樣。

同樣在匈牙利,對於在共產專制時期土地遭到沒收的人民,匈牙利政府一開始打算原地返還原地主,但憲法法院指出,這些土地現在另有地主,這些地主往往是透過合法手段取得土地,所以,政府要求他們交出土地,本質上就是土地徵收,如果沒有按照憲法的規定,給予立即、全額、無條件的補償,這項法律將會違憲。後來,匈牙利政府放棄原地返還的計畫,改採價額補償,也就是,按照地價,發放補償給原地主。

堪稱推行《清算法》(Lustration Law)最為成功的捷克,也曾有反對者主張該法違憲,提請憲法法院裁判。雖然憲法法院將一部分原秘密警察「線民」排除在《清算法》的適用之外(其實爭議就在於,這些人到底算不算線民),卻仍維持整部法律的框架跟絕大多數的內容,它更宣示:維護其存立基礎的原則,是民主國家的權利與責任,每個民主國家也都有權採取立法措施,確保公職人員忠於民主原則,對於四十多年來,基本權利與自由遭到極權統治侵害的國家,尤其如此。在捷克與斯洛伐克分家之後,儘管斯洛伐克政府怠於執行《清污法》,然而,要求宣告《清算法》違憲的主張,卻也被憲法法院打了回票。

憲政主義沒有祖國

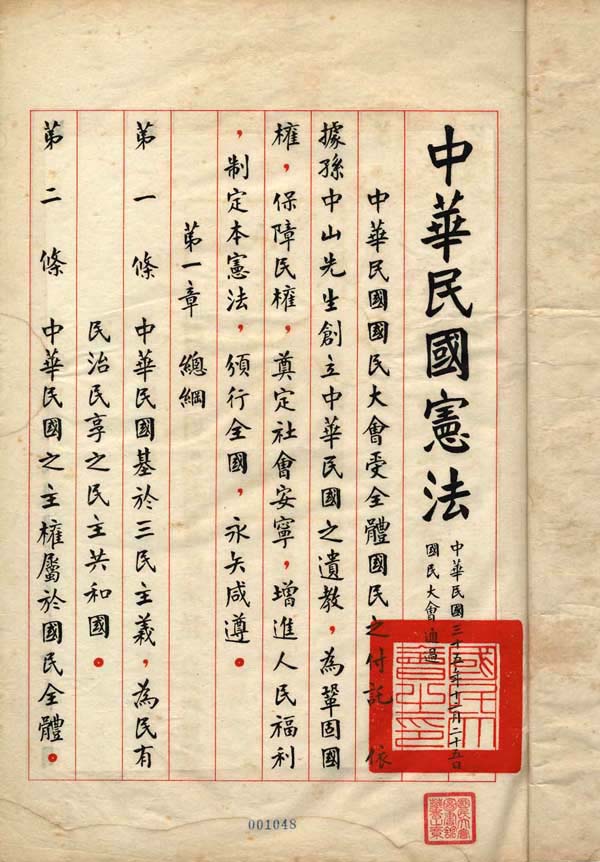

圖片來源:National Arichive Press – 中華民國史畫,公有領域。

這是偏見,因為憲政主義沒有祖國。中華民國憲法本文及增修條文當中,關於國家定位、兩岸關係的規定,其實少得可憐,這些規定,對於其他條文的運作,幾乎不會造成干預;而迄今為止,用以反對或質疑轉型正義的憲法原則,像是信賴保護、個案立法禁止等等,其實都是從德國法學界進口的舶來品,它們一點都不「中國」,既不預設九二共識,也不管什麼兩岸一家親,也扯不上這部憲法的中國來源。

對照前面提到的那些東歐國家,更能凸顯這點。在那些國家,每當轉型正義引發憲政爭議,憲法法院介入審查的依據,並不是共產政權的憲法,而是在民主轉型之後,全面翻修甚或另行制定的憲法。轉型正義之所以造成憲政爭議,在東歐,不是因為憲法裡面還有共產極權的幽靈;在臺灣,也不會是「中華民國」、「三民主義」或「國家統一前」造成的。

套用許玉秀前大法官的話:「至今各個國家的轉型正義,都是為了要轉型為一個法治國」。以護憲之名而全盤否定轉型正義,固然自相矛盾,但與此相對地,即使打著轉型正義的大旗,憲政秩序的拘束仍無所不在。

推動轉型正義,請慎選大法官

在臺灣,憲政爭議最終的裁決者是大法官,如果我們同意,大法官也是民主轉型與司法改革的對象之一,同時,如果我們也可以預見,立法院正在審議的轉型正義諸法案,可能潛藏著憲政爭議,進而衍生出釋憲案,我們也可以說,慎選大法官就是落實轉型正義,錯誤的人選也就象徵轉型正義的失敗。

我必須為這種強烈的措辭提出解釋。正如前面所說明的,無論在理論上或經驗上,轉型正義的相關立法,都有可能引起憲政爭議,它們也可能真的牴觸了憲法,進而被判定為違憲,宣告失效──請注意,我沒有指涉特定法案,我只是提出一種理論及經驗上的可能性──這種違憲宣告要能服眾,必須論理充分,然而,就臺灣的情形來說,充分的論理只是其中一步,而且,很可能是不太重要的一步。

法律論證是寫給內行人看的,論證越是充分,就越是長篇大論,越是深入,就越是晦澀難懂,而外行看熱鬧,對裁判結果不滿、卻又不能(甚或不願)理解裁判理由的人們,無可避免地,會將注意力移轉到法官身上,拿法官過往的經歷、操守風紀、人格特質來大作文章。遠的不講,就在最近,執政黨某立委因為選舉時的言論而遭到判刑 ,司法不公的口號正要響起,就被「法官曾在臉書發文支持三一八學運」堵住了嘴。

要動用資格論來證明判決的正當性,不得不說悲哀至極(至於可悲的是司法、是人民,還是輸不起的當事人,就見仁見智了)。但無論如何,司法不公的想像一直都存在,而大法官的人選,尤其是,可能要對轉型正義相關措施的合憲性表示意見的大法官,必須盡其可能地杜絕這種想像空間。

一如捷克憲法法院對《清算法》所做的闡明:每個民主國家也都有權採取立法措施,確保公職人員忠於民主原則。大法官的人選,操守與學識都是基本要求,立場保守或開明都是其次,忠於民主原則才是最終的判準,一旦背離了這個判準,失敗的不只是司法改革,轉型正義也會被拖下水。

結論:三個願望一次滿足?

行筆至此,已是結尾,但屬於我們臺灣人的轉型正義才正要開始。雜七雜八地說了這麼多,終究只是要指出:《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》剛剛三讀通過,同時,司法院長、副院長提名爭議仍在延燒,這不是兩條平行線,卻相互交錯糾葛,難以劃分。

轉型正義的下一個戰場,很可能不是在大法官那邊,下一個戰場,很可能還在立法院裡,在大法官提名的審查程序當中,而對於這次大法官的提名,學者有謂恐怕「『一次毀掉三個東西』,包括司法改革、轉型正義與國會改革」,儘管不中聽,卻也不無道理,畢竟,往好的一面看,這也不失為三個願望一次滿足的契機。

咱們暫且保持信念,保持希望,同時做足最壞的打算。

民間監督大法官人選聯盟到總統府表達不接受目前總統的提名人選。(PNN資料照片)

作者為桃園地院法官

本文內容不代表公共電視立場

本文內容不代表公共電視立場