2009年,我國簽署《公民與政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利公約》(合稱「兩公約」),並通過《兩公約施行法》,此內國法化過程,使兩公約整併入我國法律體系,具法律之上、憲法之下的位階,具備內國法效力。

《經社文公約》第11條及第4號、第7號一般性意見,規定並說明了保障居住權之要件。2013年2月獲邀來台,審查我國人權落實狀況的國際人權專家,所提出之結論性意見,亦再度肯認並強調居住權保障之要件,更指出台灣政府在處理華光社區拆遷議題上,違反居住權之不當作為,認為政府「未給予符合國際人權標準的合適的替代住宅」。

諷刺的是,作為經社文公約一般性意見、相關文件屢屢強調應受保障的非正規住居居民,目前的司法判決不但沒有提供居民權利保障的先例,反而成為行政權以私法提告「拆屋還地、返還不當得利之訴」迫遷手段的幫兇,是「財產權」基底對都市歷史、都市公共性與「居住權」的漠視與侵害。

有鑑於我國實務、普羅大眾對於居住權的想像仍相當模糊而薄弱,【2014華光社區居住權法學論壇】的討論,將由華光社區與都市更新中的個案,如何受到訴訟提告的侵害開始。進一步,講者將探討兩公約條文、一般性意見、相關文件,對居住權的實體保障與程序保障,並藉由「兩公約之人權如何成為內國人權」等實踐方面的議題,進一步探討目前我國法制仍有何不足之處,最後將討論兩公約要如何落實在台灣的相關個案中。

2014 1018 華光社區法律論壇 1 個案報告

第一場 華光社區個案中居住權如何受侵害

講者/吳栩臺(華光社區訪調小組)

大家現在看到的照片是華光社區在日治時代的照片,大家可以明顯的發現就是右邊,好像有一個很大的建築,那個是從日治時期就有的監獄。然後照片在你們的左邊是,大家可以看到非常整齊的日式的宿舍。然後,有一條道路,就是在照片的左邊中間,通到監獄就停下來了,那邊是現在的愛國東路。所以以前愛國東路是沒有通的,就到監獄就會停下來了,華光社區就是大概在這附近。

如果用現在的地區來看的話,就是現在旁邊已經有中正紀念堂了,然後中正國中、捷運站,就是非常精華的地段。然後再往那邊圖片的上方,甚至東門站永康街就在那邊。華光社區就在藍色圏起來的地方,所以從這兩張圖大家就可以發現華光社區的變化是非常大。它從日治時代刑務所到監獄口,以前是沒有華光社區這個名字的。因為大家會覺得我剛講的那個路口就是通到那邊,就進不去,愛國東路是沒有通的,所以華光社區當地的居名是叫它監獄口。至於華光社區怎麼出現的呢,是在法務部提告的時候才出現的,我們後來再講。接下來是誰會住在華光社區。

據統計,在民國五十二年的時候,有三分之一的家戶會住在所謂非正式住居裡面,然後我們會叫它違建,到民國六七零年代的時候,社區又來一群新的人,這群人就是我們叫他們城鄉移民。大概是所謂從農村業轉型之後,還有一些客家人,就是直接來到北部打拼。他們會先選擇來到華光社區來居住,因為這邊是房價最便宜的地方。這邊是他們可以負荷、可以在這邊脫貧的地方。再來就是社區會有中低階層的聚集,因為這地方實在是太便宜,房價房租等等,雖然是監獄的旁邊,可是還是會來非常多的人做一些小生意等等,所以社區會非常多的麵店,庶民經濟等等。看不到甚麼連鎖店。

再來就是,國民政府來接收日式宿舍之後,這個地方之前給日本刑務所用的宿舍,變成法務人員的宿舍。所以很多司法人員、法務部的官員會住在那邊。這是拆遷前的照片,社區就是隱藏在樹海裡面,非常特別。這是房子大概的樣貌,大家可以看到下面是水泥,然後上面就是遮板、木板直接搭上去的。通常是住民在一開始搬進來的時候,只會用到一樓;可是後來因為國民政府就也沒有要回去,或是二代的移民覺得空間不夠了,二樓就會慢慢搭建出來。如果在台北看到類似這種遮板建築下面是水泥的,通常就是所謂的非正式住居。

華光社區的人口組成與殊異的拆遷條件

他們碰到狀況是,合法眷舍約可以領到150萬到200萬的補助,然後搬家。非法眷舍就是騰空謙讓或自行拆屋還地,違建戶就是會被用民事訴訟去告拆屋還地、返還不當得利,跟強制執行。住在裡面的人,我大概有列出三種人,左上角的圖片是城鄉移民,右上角圖片是第一代,就是國民政府國共內戰來台灣的時候,就是兒子第二代續住在這邊。右下角那一戶就是社區的一家人,就是他們在拆遷前最後回到社區拍的照片,他們判決的不當得利是民事訴訟最後判下來是300萬,可是在7年的複利之後,他們家最後賠的不當得利是800萬。

華光社區面臨的迫遷惡法《處理原則》

可是在實務上面會發生一件事就是一二都沒有什麼效果,因為一你叫我搬我也不會搬,二就是地方政府一定不會淌國有地的混水,因為這是國家(中央)的違建這樣,他們才不會想幹這些事情。四就是適當處理,所以想問大家(法律上)是有其它適當處理嗎?沒有吧!如果大家有想到答案可以分享。

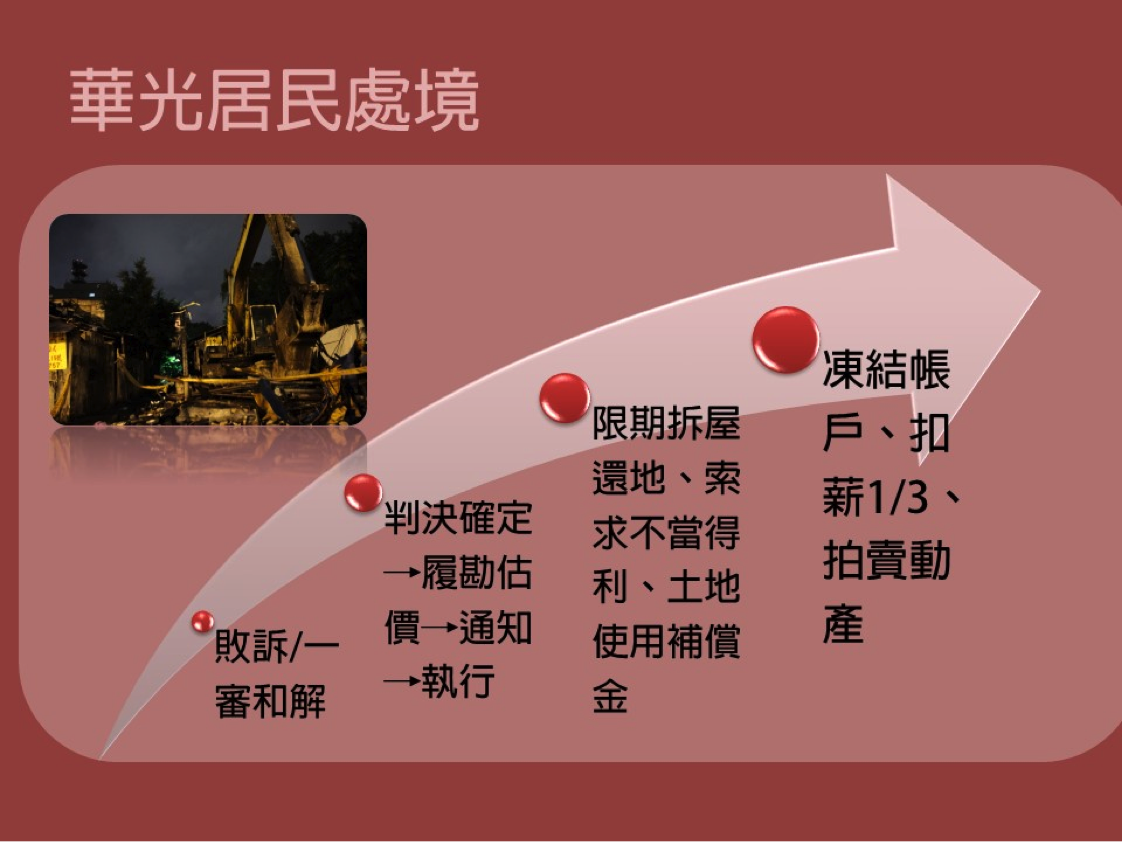

所以通常在實務上的時候,各個機關會用的處理方式其實就是訴訟排除,然後對居民提出民事訴訟。然後居民就會控告一件事,就是,因為是民事訴訟,所以居民佔有在民事訴訟邏輯裡,一定會敗訴。因為你侵占國有地,所以你要拆屋還地,還我一塊地。判決確定之後,會執行然後限期拆屋還地、索取不當得利(土地的使用補償金)。最後不當得利會變成要凍結帳戶、扣薪三分之一,如果你錢不夠你還會被拍賣動產。可是這樣會有什麼問題呢?就是,居民不是應該在一審的時候和解就好了嗎,到底發生什麼事了?

非正式住居形成脈絡與處理政策流變

我們想要提出就是另一個觀點,就是在這個程序裡面忽視了什麼事情。主要就是如果我們回到非正式住居脈絡裡面,我們會發現的就是,當年政府沒有盡到他們的住宅政策責任。早年的時候,這種住宅其實我們不叫它違建,我們叫它克難住宅。

大概在民國38年到民國六七零年代的時候,他們不會叫自己違建。就跟我們現在台北的頂樓加蓋,我們不會叫頂樓加蓋叫違建,或許有時候會,他們也知道自己是違建,可是你們會叫他頂加。現在的政府也不會用一種態度就是,我要把頂樓加蓋全部清除的方式,去處理這些頂樓加蓋。因為如果清除的話,所有頂樓加蓋的人就是會暴動吧,選舉政權會發生危機這樣子。

如果我們把頂樓加蓋的脈絡,回到當年克難住宅的脈絡,有三分之一的人就是住在這些非正式住居裡面的話,其實當時的政權是不敢處理的。所謂的政權,那時候的國民政府要幹的只是要反攻大陸,反攻大陸前提下,住宅政策是缺乏的。所以,那時候這些居民就是住在這些地方,其實國家是負有責任的。過去的政府是怎麼去處理這些非正式住居的呢,其實他們也沒有用過大舉提告的手段,華光社區算第一例,至於之前政府怎麼處理的呢,大家可以看到我第二點的就是,

當年因為開始是政府要反攻,所以整個道路拆除違建的理由是防空疏散。如果你在國防要地上面的話你就要拆遷就要搬,然後你就要搬,我會找另外一塊地給你蓋,那時候羅斯福路就是這樣蓋起來的。這些人現在全部住到五分埔那邊去,可是他們現在也發生問題了。

再來就是第二階段美援進來了,那時候的處理方式是用國宅去安置。最後就是陳水扁市府時代的康樂里事件。那時候是發補償金然後搬走。那時候北市府就有說:如果你不搬走的話我要提告。其實沒有人被提告到,2000年華光社區的時候才大舉提告。

所以居民在認知所謂非正式住居的處理方式,他們不會覺得自己會被告,然後過去政府也沒有用過大舉訴訟的手段進行拆遷。第二是現行的法令上其實有更好的處理辦法,因為華光社區位居國有地,它隔壁的新隆國宅,你可以看到的旁邊有一些高樓,然後中正紀念堂回到當年脈絡的話,國民政府初期中正紀念堂當年是居民環繞四周,全部就像華光社區這種住宅。

可是怎麼會出現高樓呢?這幾年慢慢的處理慢慢的處理,最後剩下社區在這邊。隔壁的新隆國宅就是社區的對面,這些以前也是違建、非正式住居的地方,就是我剛剛講的新建國宅安置的方式。以居民的認知來說,他們不認為自己會被告,尤其是整個社區、整個地景變換的時候,他們覺得我只是差一條街,新隆國宅是市有地、而華光社區是國有地,我應該不會這樣被處理吧!

然後臺北市去處理新隆國宅整個市有地的處理,最後臺北市也因為康樂里的抗爭所以有第一個《台北市舉辦公共工程拆遷補償安置自治條例》。它中間有認定所謂的違建,就是52年之前舊有違建及既存違建,不過台北市要新建公共工程的時候,其實要考量到這些違建的形成脈絡、要賠多少錢。所以法令上是有更好的處理辦法,不是只有民事訴訟。

華光社區中的安置問題

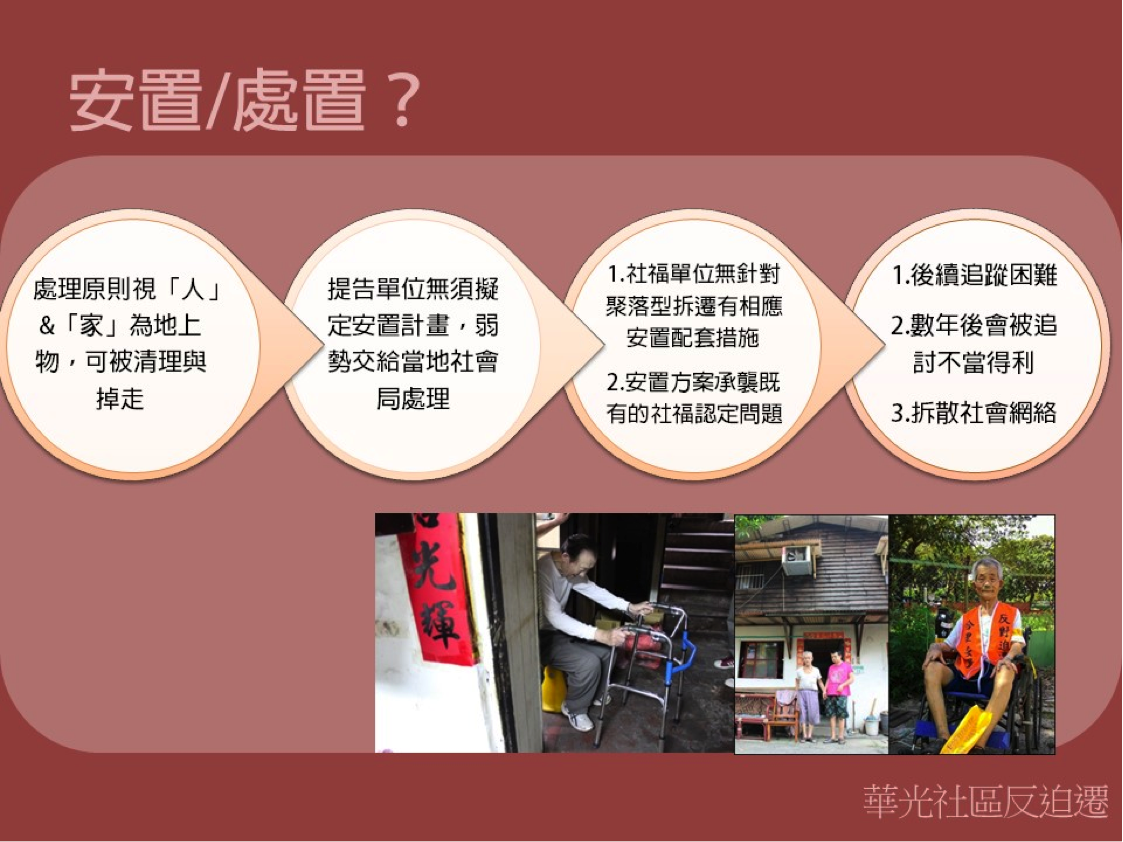

接下來是提告單位就只會把所謂的弱勢交給當地的社會局。可是這時候,社福單位其實沒有針對整個聚落型拆遷有配套的方式。比如說老人家,比如說鄰里網絡他們是沒有評估的,沒有社會網絡的評估,沒有這些老人家拆遷的評估。他們有只是有低收入戶的標準,還有老人津貼的發放。可是這樣子就會承襲到既有的社福的問題。當這些安置進行的時候,全部都依照社福問題,社福認定去做的時候會發生右下角一些案例。

有個老先生他想跟全家一起住,因為他家很弱勢,可是他發現社會局提供的安置資源只能住三個人,可是他家有五個人,所以另外兩個人被視為社福有能力的人,叫他去另外一邊去住,可是這很奇怪,他們家要住在一起的時候,他們家有老人家兩個,加一個智能障礙,他們要住在一起才能是全家,才能維持那個功能。所以當你這樣去拆散的時候,這樣子的安置其實是有問題的。

最後就是這些居民四散到臺北的各地,總會發生,譬如說這個余老先生安置在萬隆的時候,他的社工從大安區變成文山區。自從發現一件事情,就是文山區社工不懂華光社區處理的脈絡是什麼,他就當成一般的老人去處理。去看他的經濟狀況是如何,然後中間要接軌的時候就發生很多問題。再來就是,就算現在所謂的社福弱勢現在被停止追討不當得利,再隔幾年之後,他們的子孫也會繼續被討這筆錢。所以弱勢就是在擺脫弱勢之後,過了那個所得標準線之後,他們反而會被追取那個不當得利。這很奇怪,這好像他們要維持弱勢才不會追不當得利一樣。

第三,整個社區的社會網絡其實被拆散,沒有任何一個延續方式。所以提告單位其實要提告就可以了,他們不用去處理後來人的安置問題。再來就是,這些居民去哪裏了?政府提供資源,就是適合他們的嗎?照張圖來看,我們很明顯發現所有的居民在搬遷的時候,其實還是以自己去找房子為主,政府的資源…..是。當然第三點安康平宅提供低收入戶來住,全部都去住。然後中繼住宅是,沒有到低收入戶,可所得稍微符合社會住宅資格的話可以借住兩年。然後接下來你自己要去找房子。

這種條件導致的結果就是,兩年之後都還要再搬家一次。所以居民普遍都覺得這條件實在是太誇張了。而且中繼的地點是南港,非常遠的基河國宅。所以最後符合申請資格的只入住了不到三分之一的人,然後剩下的其他人都自行去找辦法。所以,政府的安置資源其實是對這些居民是不適宜的。他們是不會選擇這個方式的。

拆遷過程不符兩公約之要求

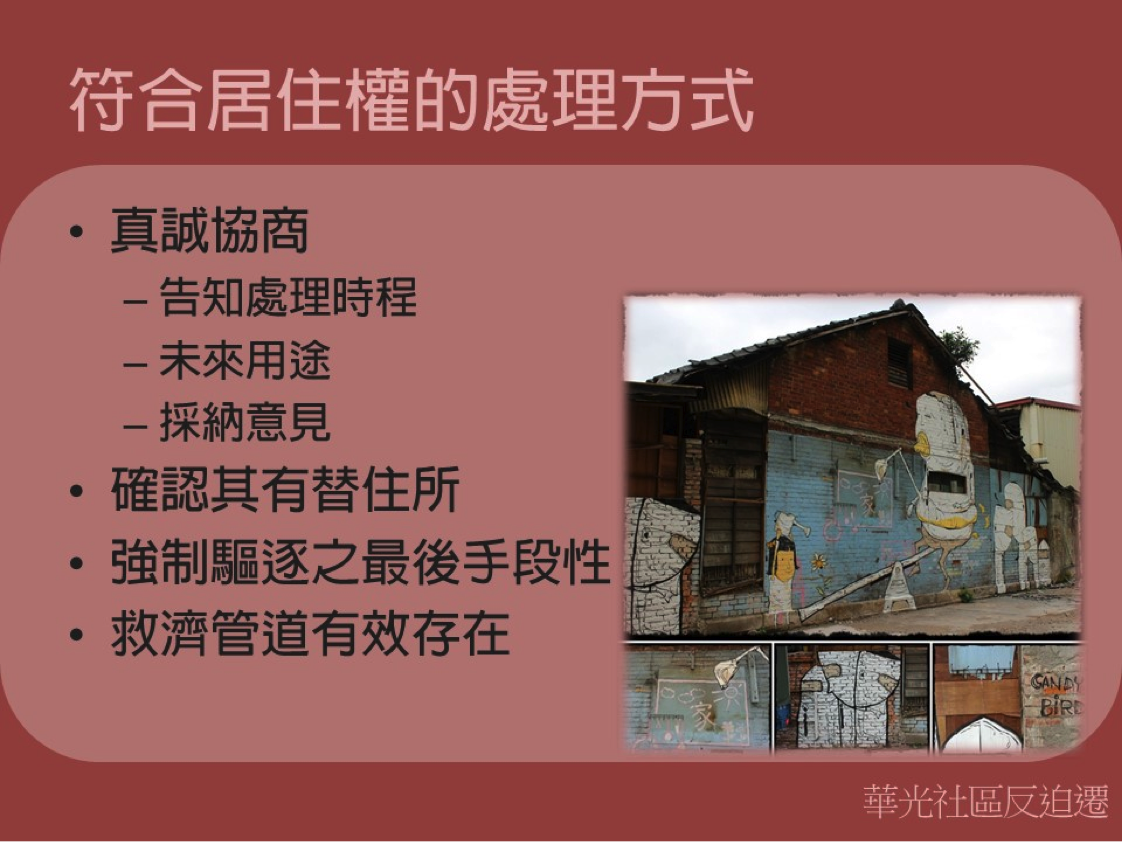

再來就是討論法務部在提告這些居民的時候有沒有協商,就是兩公約方面要真誠協商。其實法務部宣稱有真誠協商,但是訴訟提告過程其實標準非常不一致的,當有些人可以和解,可有些人卻不可以和解,然後和解的時候沒有辦法和解。有些人會告訴你說,不然你先拆了房子我們再來和解好了。再來就是,你拆了房子你還是得付我不當得利才能和解。可是條件其實居民都沒有辦法接受。

好再來就是,我剛剛講的就是在民法脈絡之下,其實沒有考慮到居民過去的社區脈絡,歷史經驗,還有安置方案。就直接把這塊地遷移的時候,完全不是一個合理的方式。再來就是強制執行,華光社區拆遷的時候如果大家還記得的話,其實是有很大的抗爭的,可是民事上法務部作為一個執行單位,它調了五六百警力去把它清掉,就是把所有在前面的學生清掉,過程之中,在處理這個民事糾紛上面移送了五十幾個學生,然後大家都被提起刑事訴訟。直到現在所有的學生,因為在抗爭華光社區非正式住居的時候,到現在都還在接受調查。

再來第二點,應該要確認這些所有的人有替代的住所,才能拆遷。而不是直到我們在抗議,或是社會局在提供的時候,提告完你才找安置資源,是件奇怪的事情。你應該先確認他們有替代的住所,你再提告吧。如果你要真的要提告的話,你如果沒有確定他們有住,你就叫他把我的屋子還來,那他要住哪裡?其實是不知道的。然後就是強制驅逐,其實是最後才能用手段。然後要提供居民就是救濟的管道。

非正式住居處理政策的跨國差異

最後又拉到其它國家是怎麼處理的,怎麼處理這些非正式住居、這些違建,像香港,他們就是有一個很大很大的違建聚落發生火災,他們就實施公屋政策,他們公屋政策脈絡是這樣子,所以他們公屋是會提供給違建,他們就寮屋是會提供一定的比例去安置。

然後在南韓的話,如果要做一塊地的開發,也要提供一定的比例,就是去蓋社會住宅,然後提供這些違建安置。在拉丁美洲因為他們都市化很快速,所以一群人就是住在都市的邊緣,他們也叫違建,可是太大量了,拉美的都市是非常大的,政府就會給他們就地合法化,然後政府提供一些經費去建造去修膳這樣子。至於南非的例子就比較特別,等一下的溫律師應該會討論到,他們是有憲法的判決。

不應切割開發與規劃、保障居住權

最後想要再跟大家講一下,這塊地處理辦法還有什麼問題。這其實他是切割所謂的開發跟規劃,政府好像是把地收回來買給財團,可是收回來的過程跟它未來規劃好像是切開來。可是以前是政府要做一個什麼事情要先講,最後它好像就只是政府法務部作為一種推土機,財政部做一種規劃,就是販買國土的一種機器。它其實讓政府卸除照顧人民的責任,法務部就作為民事上的債權人去收回的單位而已。

我們覺得這樣子的切割是有問題的,如果你用國土活化招標華光社區這塊地的時候,其實一招標要七八十年,這塊地要怎麼使用,就由得標單位,也就是財團去決定的。其實我們是覺得這是變相販售國土。最後就是,如果這個《處理原則》再繼續在施行的話,還是會有很多問題,因為現在國有地才正在開始緊鑼密鼓的處理,接下來還有非常多、大量的非正式住居需要處理。所以需要大家繼續關注。好!我們介紹到這邊,謝謝大家。然後接下來的是都更盟的至誠,他介紹的是都更所發生的事情。